Traverser les Alpes à vélo, c’est bien plus qu’un défi sportif : c’est une immersion totale au cœur de la beauté unique de ce massif. Cette chaîne de montagnes, qui s’étend sur plusieurs pays, fascine depuis toujours les femmes et les hommes en quête d’aventure. Gravir un col alpin – ou plusieurs –, parcourir jour après jour la chaîne entière à son propre rythme, lent, mais régulier. Franchir des frontières comme si elles n’existaient pas, comme si elles n’existaient plus…

« Il n’existe pas de définition unique et infaillible des Alpes »

Werner Bätzing

Les Alpes : fascination commune, géographies multiples

Quelle est l’origine des Alpes ? Comment les définit-on, et pourquoi cette subdivision existe-t-elle ? Six mois avant mon départ pour traverser les Alpes à vélo, ces interrogations ne cessaient de revenir à mon esprit. Elles stimulaient ma curiosité et m’aidaient à affiner mon itinéraire. Bien sûr, dans la préparation d’un tel voyage, les considérations pratiques prennent souvent le pas sur les aspects géographiques ou littéraires… mais c’est précisément ce mélange qui nourrit la richesse de l’aventure.

Je m’étonne, en parcourant simplement Google Maps, d’y voir plusieurs tracés de frontières au sommet du Mont Blanc, — comme si les pays que traverse ce géant n’avaient jamais réussi à s’accorder sur sa nationalité. La « définition » même des Alpes, tout comme leur « subdivision interne », n’est d’ailleurs pas résolue de manière consensuelle. Ainsi le souligne le géographe Werner Bätzing dans son ouvrage de référence « Les Alpes, genèse et risques de dégradation d’un paysage humanisé européen » (1).

Sur wikipédia.fr, on peut lire qu’« il est communément admis que le massif des Alpes, en forme de croissant, commence côté sud-ouest en Italie, au col d’Altare… ». Fort bien, « communément admis », selon l’Encyclopædia Britannica citée par wikipédia.fr. Mais au même moment, la lecture d’un très bel ouvrage du voyageur, journaliste, et écrivain italien Paolo Rumiz, La leggenda dei monti naviganti — traduit en français sous le titre La Légende des montagnes qui naviguent — venait mettre à mal cette certitude. Rumiz défend une toute autre vision : selon lui, les Alpes ne commenceraient pas au sud-ouest, en Italie, mais bien plus à l’est, en Croatie.

« … La-haut se dressait le premier sommet des Alpes, un peu au sud de Fiume (autrement dit Rijieka) à mille cinq cents mètres au-dessus du niveau de la mère… Ce mont qui sortait à peine de la dorsale boisée, avait nom Risnjak – en italien Monte delle Linci, ou mont de Lynx – et personne ou presque ne savait que c’était le grand commencement. Moi-même, je n’en savais rien, quand je l’avais cherché pour la première fois. Et pourtant, il était clairement indiqué dans l’Enciclopedia delle Alpi, l’encyclopédie des Alpes, de l’Institut géographique De Agostini, volume I, édition de 1975, page 119. ». (2)

Pour nous, Italiens, il est naturel de voir les Apennins comme une continuité visuelle et géographique des Alpes : le paysage et la carte laissent apparaître une transition quasi linéaire d’une chaîne à l’autre. Géographiquement, les Apennins commencent au col de Cadibona (ou Bocchetta di Altare, 459 m), près de Savone, point de jonction historique et cartographique entre les Alpes et les Apennins (3). C’est précisément là que les Alpes maritimes s’achèvent et que démarre l’épine dorsale montagneuse qui parcourt toute la péninsule italienne jusqu’en Sicile.

Mais d’un point de vue géologique, la distinction est nette. Les Alpes sont plus anciennes : elles se sont formées il y a environ 65 à 35 millions d’années (du Crétacé tardif à l’Éocène), à la suite de la collision frontale entre la plaque africaine (Adria) et la plaque européenne.

Les Apennins, en revanche, sont plus jeunes : leur soulèvement s’est produit surtout au Miocène et au Pliocène (il y a environ 20 à 5 millions d’années), sous l’effet d’un mécanisme différent, appelé slab retreat — un recul de plaque lié à la subduction du bloc adriatique vers l’est, et non à une collision directe. (4)

La question du commencement des Alpes était tout simplement mal posée et au fond, il n’était pas vraiment essentiel de savoir où commencent et où se terminent les Alpes pour tracer mon voyage à vélo. Chaque définition s’accorde avec le regard porté sur cet objet géographique et culturelle qu’est la chaîne alpine. Et puis, forte de mes quelques expériences de voyage à vélo, je le savais déjà : j’aurais tracé un itinéraire qui ne serait qu’une ébauche, pour finalement en suivre d’autres, guidée par mes envies, la météo et les imprévus.

Il me fallait désormais partir à la recherche de mon « grand commencement », pour citer Rumiz. Tracer un itinéraire que je ne suivrais qu’en fragments, sans jamais revenir sur mes pas ; me tromper parfois de route, tomber aussi, pour mieux me relever et repartir à vive allure. Inviter de bons amis à me rejoindre sur mon parcours, les enthousiasmer en partageant l’histoire de la préparation de mon périple et les embarquer avec moi sur une partie du voyage.

Je tiens ici à remercier Emma, Jean-Luis, Nicole et Paolo qui m’ont suivie et supportée sur une partie du voyage et qui ont rendu cette expérience encore plus belle !

Mon parcours initial : l’ébauche d’un voyage

Pour planifier les étapes jour par jour de manière plus précise, j’ai utilisé l’application OpenRunner. Elle permet de générer et de télécharger gratuitement un fichier GPX, que l’on peut ensuite importer sur son navigateur vélo.

La première partie du parcours suit l’itinéraire du GR5, la Route des grandes Alpes, et plus particulièrement la section reliant Valdeblore à Modane.

Six mois avant le départ, j’avais déjà tracé une ébauche de mon itinéraire. J’avais décidé de commencer mon voyage aux portes du Lubéron et pas loin du Mercantour, à la gare de Les Arcs-Draguignan. Un choix guidé autant par le pragmatisme que par l’instinct : un TER relie directement Marseille, et je voulais éviter le tumulte du long week-end du 14 juillet. Pas de voitures, seulement le silence des montagnes à l’horizon.

Le Parc National du Mercantour s’imposait comme une évidence : un massif où la rudesse alpine se mêle aux parfums méditerranéens. Où chaque col est la pure narration de la rencontre originelle entre la mer et la montagne. Je voulais me mesurer au col de la Bonette (2715 m) et à sa cime mythique perchée à 2 802 m.

Il me paraissait ensuite naturel de poursuivre mon chemin vers le Queyras, à la rencontre du col de Vars et de l’Izoard, puis jusqu’à Briançon avant de gravir le col du Galibier, le Lautaret et le Télégraphe. Enfin, mon chemin devait me conduire jusqu’à la vallée d’Isère, pour affronter le géant, le col de l’Iseran (2 764 m).

J’avais ensuite décidé de rentrer en Italie par le Petit-Saint-Bernard afin de me retrouver dans une région pour moi complètement méconnue : la Vallée d’Aoste, puis la Valtellina. J’y avais tracé une route passant par les lacs alpins et le col du Stelvio (2 758 m), le deuxième col routier le plus haut des Alpes après l’Iseran ; aussi mythique pour les Italiens que l’Iseran l’est pour les Français. Enfin, je devais me plonger dans la beauté unique des Dolomites avant de traverser les Alpes carniques, en Frioul, et de terminer mon périple à Trieste en passant par Gorizia et Nova Gorica.

Si l’itinéraire est resté inchangé jusqu’au Petit-Saint-Bernard, j’ai finalement ajouté un col frontalier, le Grand-Saint-Bernard, et achevé mon voyage à Udine plutôt qu’à Trieste.

Les 17 jours de mon voyage à vélo étape par étape

En 17 jours, j’ai parcouru plus de 1 500 km et près de 20 000 m de dénivelé positif, reliant Draguignan à Udine en passant par les plus beaux cols de France, d’Italie et de Suisse.

À l’origine, j’avais prévu de pousser jusqu’à Trieste, à la frontière slovène. Mais un problème mécanique, ajouté à la météo capricieuse de cette fin juillet 2025, m’a contrainte à écourter le périple d’un peu plus d’une centaine de kilomètres. Ce n’est que partie remise : je songe déjà à reprendre la route là où je l’ai laissée, dans un an peut-être… ou mieux encore — inspirée par le livre de Rumiz (2) — à suivre le fil des Apennins, dans le prolongement des Alpes. Cette splendide chaîne montagneuse, longue de plus de mille kilomètres, traverse l’Italie du nord au sud, entre deux mers.

Voici donc le récit de ma traversée des Alpes, en attendant de repartir en voyage à vélo dès que possible.

J1 : Draguignan – Sausses (106,89 km | 2 157 m D+)

Avec ma pote Emma, nous avons quitté Marseille à l’aube, baignées dans la lumière éclatante des roches calcaires typiquement marseillaises. Le train, presque désert, nous a déposées à la gare de Les Arcs-Draguignan en à peine 1 h 22.

Derniers réglages sur les vélos, petit café, et nous voilà parties à la rencontre des paysages du Var. À l’horizon, vers le nord, se dessinaient le Verdon, notre route filant vers le Mercantour.

Le col du Bel-Homme, que je n’avais pas prévu contrairement aux autres, mais que nous avons trouvé sur notre chemin, a prouvé que les plus belles rencontres sont parfois fortuites et imprévisibles. Il nous a enchantées par la tranquillité qui y régnait : pas de voitures, pas de moteurs, pas de vacanciers. Personne, ou presque — seulement nous et le paysage.

Intermodalité train + vélo ©Anastasia

La clue de Saint-Auban, canyon encaissé entre deux falaises de 150 mètres, nous a offert un avant-goût du Mercantour, avec ses montagnes alpines qui sentent la Méditerranée.

Notre destination du soir était le joli village de Sausses, paisible en cette saison, mais non sans surprise : sur la place, des conteuses itinérantes, voyageuses comme nous, entraînaient leur public dans d’autres mondes, le temps d’une histoire apprise en chemin pour s’évader et faire voyager.

J2 : Sausses – Valdeblore (76,70 km | 2 241 m D+)

Les gorges de Daluis nous ont guidées entre rochers flamboyants et ponts aux noms chargés d’histoires et de légendes : le rocher Tête de Femme et le Pont de la Mariée. Ce dernier, construit en 1927 pour un tramway, est le théâtre d’un drame mystérieux : un soir de juillet, un couple en voyage de noces s’y attarda. À la tombée de la nuit, seul le marié revint, affolé : sa femme avait basculé dans le vide. Crime ou accident ? Le mystère reste entier. (5)

Gorges de Daluis ©Anastasia

Nous avons ensuite gravi le col de la Couillole par son versant le plus doux et le plus court, avant de retrouver JL et Nicole, venus à notre rencontre avec leurs vélos vintage. Ensemble, nous avons avalé les derniers kilomètres à 6 % de moyenne qui nous menaient jusqu’à l’auberge de jeunesse de Valdeblore, perchée à mi-pente du col Saint-Martin (La Colmiane). Un col rendu célèbre par le Tour de France, qui l’a franchi à plusieurs reprises.

J3 : Valdeblore – La Condamine-Châtelard (100,84 km | 2.377 m D+)

« La Bonette est plus qu’un col, c’est un défi à la nature »

Jacques Anquetil 1964

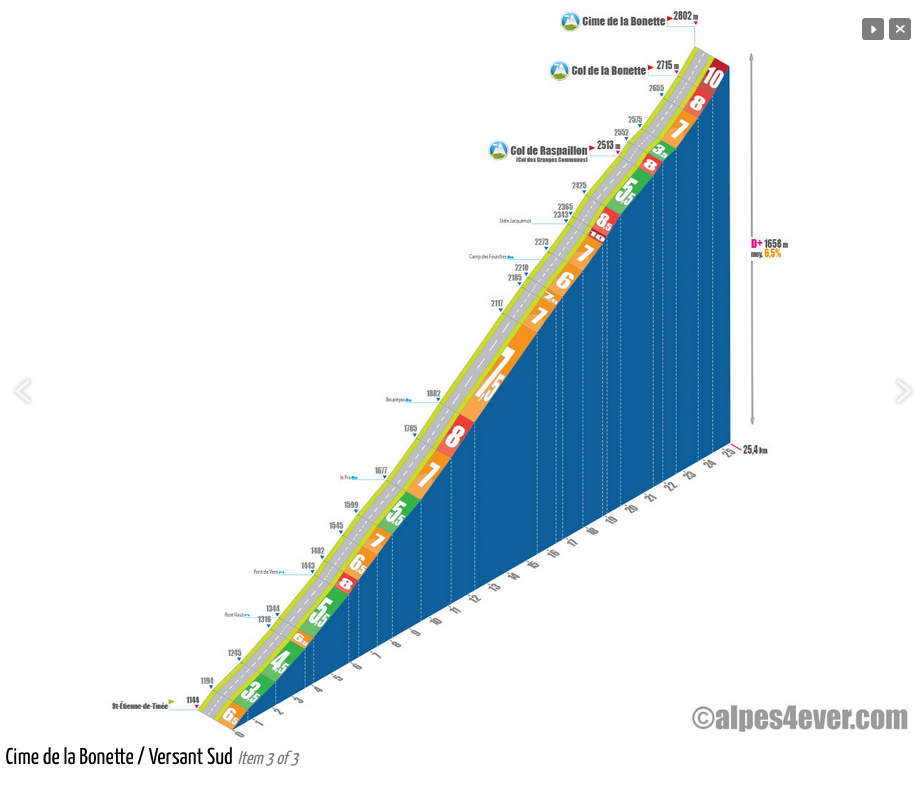

Nous sommes parties de bon matin depuis Valdeblore sous un grand soleil, convaincues que ces journées resteraient inoubliables. Notre objectif était clair : gravir patiemment la Cime de la Bonette (2 805 m), toit de la route asphaltée la plus haute d’Europe.

Après Saint-Sauveur-de-Tinée, nous avons fait halte à Isola pour contempler le départ d’un autre col : celui de la Lombarde, qui mène vers Isola 2000 puis l’Italie. Nous nous sommes dit que, peut-être, un jour, nous tenterions aussi cette ascension. Mais pas aujourd’hui. En voyage, il est fréquent de rêver de revenir sur ses traces pour entamer de nouveaux périples, gravir encore et encore d’autres cols.

Ascension de la cime de la Bonette par le versant sud

Ascension de la cime de la Bonette depuis le versant sud – ©alpes4ever

Nous avons donc poursuivi vers Saint-Étienne-de-Tinée. De là commence l’ascension sud de la Bonette : 26 km de montée. Après un début progressif le long de la Tinée, la pente se stabilise entre 5 et 6,5 % jusqu’au hameau du Pra, ponctuée de quelques replats et de sites remarquables comme la cascade de Vens. Au-delà de Bousiéyas, la route se redresse, enchaînant les lacets avec des passages à 7,5 %, puis à 8,5 % et même 10 % avant le col de Raspaillon. Le décor change : les alpages laissent place aux roches nues, fouettées par le vent. Près de la moitié de l’ascension s’effectue au-dessus de 2000 m, où le manque d’oxygène met les cyclistes à l’épreuve. C’est là que j’ai appris la patience des grimpeurs d’antan : monter lentement, gérer son souffle, s’émerveiller à chaque virage et respecter la montagne.

Ascension de la cime de la Bonette par le versant sud – ©Anastasia

L’ascension culmine au col de la Bonette-Restefond (2 715 m), mais nous étions décidées à poursuivre jusqu’à la cime, à 2 802 m, où nous attendaient nos amies JL et Nicole. Les 800 derniers mètres, les plus raides, atteignent 15 %. Un dernier défi… pour un immense bonheur partagé à quatre.

J5 : Arvieux – Le Monêtier-les-Bains (46,49 km | 1.287 m D+)

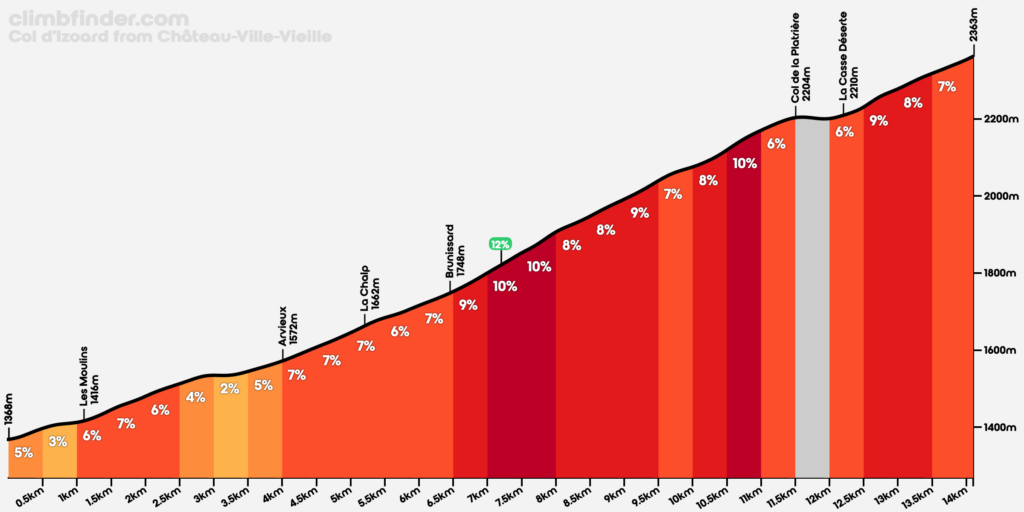

Le col d’Izoard (2 360 m) et ses paysages lunaires m’ont émerveillée, cette fois en solitaire. Mais je n’étais pas vraiment seule : tout autour, des cyclistes de tous âges s’élançaient à l’assaut de ce col mythique.

Ascension du col d’Izoard depuis Arvieux

Depuis Arvieux, le versant sud, le plus réputé et le plus exigeant, s’impose d’emblée. La pente attaque droit devant, soutenue à 8 %, avec des passages à 10 % : sans doute la portion la plus rude, à travers La Chalp puis Brunissard. Après un virage à droite, une série de lacets s’enchaîne, réguliers à 8-9 %, menant aux paysages lunaires grandioses de la Casse Déserte : chaos de roches et de pics effilés, éclats de couleurs contrastées sous le soleil de ce fin juillet.

La stèle à la mémoire de Fausto Coppi et Louison Bobet rappelle la légende. Puis, après une courte descente de 500 mètres, la route se cabre de nouveau, enchaînant ses lacets à près de 10 % jusqu’au sommet.

En haut du col, un cycliste solitaire m’a rattrapée… enfin presque ! Il avait tenté de prendre ma roue pendant la montée, mais sans succès. J’ai fait semblant d’être surprise quand il m’a félicitée, alors que j’avais bien vu qu’il s’accrochait. Ce jour-là, je me suis amusée comme une gamine qui veut absolument franchir le col la première.

J’ai dévalé les 19 km qui me séparaient de Briançon pour retrouver Paolo à la gare : enfin, un nouveau compagnon se profilait à l’horizon, mon partenaire habituel de route. Nous avons parcouru ensemble les 30 derniers kilomètres qui nous séparaient de notre destination du jour : moi heureuse du chemin accompli jusqu’ici, lui impatient et enthousiaste à l’idée de commencer son voyage.

Nous avons retrouvé le soir pour un bon diner partagé nos amis JL et Nicole qui était excité à l’idée de gravir le lendemain le Galibier avec nous sur leurs vélos vintage.

J6 : Le Monêtier-les-Bains – Valmeinier (52,15 km | 1.476 m D+)

« Monter le Galibier sans se monter le bourrichon, voilà la recette »

Gustave Garrigou, 8 tours de France de 1907 à 1914

À quatre, nous nous étions préparés à repartir, mission du jour : gravir le col du Galibier.

Mes coéquipiers rayonnaient, chacun avec son style. Dans notre équipe, toutes les époques du cyclisme se retrouvaient. Paolo incarnait la modernité avec son gravel équipé de sacoches ultralégères de bikepacking, Nicole nous replongeait dans les années 90 sur son vélo en acier et sa belle chevelure flottant au vent. JL, avec son élégant Gitane bleu des années ‘60, son casque en cuir à boudins et ma casquette blanche Lecyclo. JL était le héros du jour : il s’apprêtait à affronter un géant avec un développement minimal.

JL le héros du jour avec son Gitane bleu des années ‘60 – ©Anastasia

La journée était belle, mais le vent s’était levé, puissant et libre, nous l’avions eu de face tout au long de la montée jusqu’au premier col, le Lautaret. Dès les premiers kilomètres, nous avions formé une petite échappée à quatre pour mieux lutter contre le vent. Mais, à mi-parcours, le flot de cyclistes venus grimper le Galibier lors de cette journée sans voitures nous avait rattrapés. Nous avions tenu bon, cependant, et étions restés en tête de ce joyeux peloton improvisé.

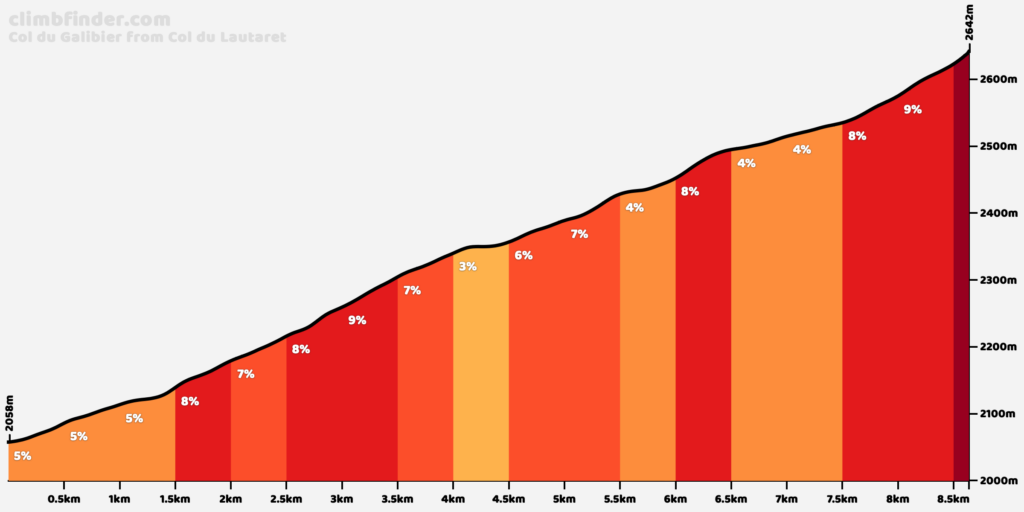

Ascension du Galibier depuis le col du Lautaret

Depuis le col du Lautaret (2 058 m), la route s’élève en douceur vers le Galibier : une montée régulière de 8,6 km à 6,8 % de moyenne, avec seulement quelques passages raides. Les premiers lacets serpentent dans les pâturages, sous le regard de la Meije et de son glacier, puis le décor devient minéral à mesure que l’on gagne en altitude.

Après une portion plus roulante, le monument Henri Desgrange annonce la dernière difficulté : un kilomètre final interdit de répit, trois lacets à plus de 9 %. Au sommet (2 642 m), la récompense est immédiate : un panorama à 360° sur les monts du Briançonnais coté sud et avec vue sur la Savoie et les Hautes-Alpes côté nord.

Chacun avec son développement, nous avons atteint le sommet. Là, nos chemins se sont séparés : JL et Nicole ont pris la route du retour, tandis qu’avec Paolo, je poursuivais l’aventure, prêt à affronter un autre géant : le col de l’Iseran.

J7 : Valmeinier – Saint-Michel-de-Maurienne | Modane – Séez (96,46 km | 1.885 m D+)

« La descente du col de l’Iseran est une épreuve authentique.

Une pente parsemée de virages en épingle à cheveux, construits l’un sur l’autre, jusqu’à la vallée.

Un grand huit d’émotions fortes, une roulette russe impitoyable en haute altitude »

Claudio Chiappucci, 1992

Départ aux aurores depuis Valmeinier, direction Saint-Michel-de-Maurienne, puis train pour Modane. Choisir l’intermodalité, c’est éviter les routes saturées de voitures et de poids lourds, et c’est toujours le meilleur choix pour moi.

J’étais déjà bien fatiguée, mais avec l’orage prévu le lendemain, il n’y avait pas de choix possible : il fallait franchir l’Iseran ce jour-là.

Depuis Modane, 55 km nous séparaient du col de l’Iseran… autant dire, une belle journée en perspective ! La route nous offrait déjà un petit échauffement : une côte bien corsée dès la sortie de Modane, histoire de tester les jambes jusqu’au Pont du Nant. Après ça, cap sur la D83, la route dite « touristique »… : plus longue, plus paumée, plus raide, mais aussi plus jolie. Elle nous a trimballés entre Aussois et Sollières-Sardières, avant de déboucher sur Bonneval-sur-Arc (1787 m).

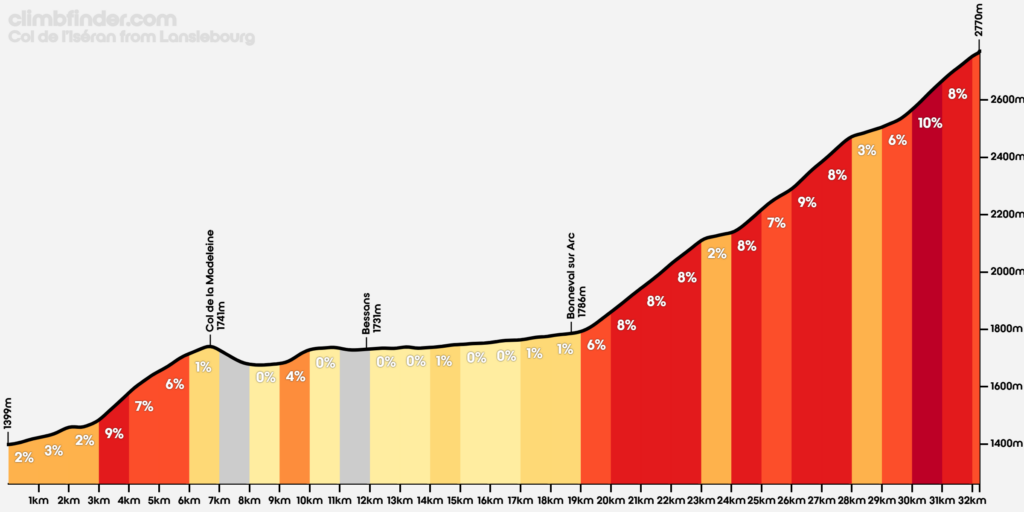

Ascension du col de l’Iseran depuis Bonneval-sur-Arc

Bonneval, c’est un peu le décor parfait de carte postale : maisons en pierre taillée, ruelles qui sentent les vacances… et beaucoup de touristes en short et sandales. Assez mignon, mais pas question de traîner : c’est ici que les choses sérieuses commençaient. La vraie ascension de l’Iseran nous attendait.

La montée s’annonçait redoutable : plus de 12 km, presque toujours au-dessus de 2000 m, dans un décor à couper le souffle, sauvage et minéral. Deux petits replats m’ont offert un peu de répit, mais le final s’est révélé impitoyable : une longue ligne droite de près de 2 km à 9 %, balayée par un vent de face, avec des voitures qui fonçaient comme en pleine course. Épuisée, le ventre vide, j’ai fini par poser pied à terre.

Vingt minutes plus tard, j’ai retrouvé Paolo, qui m’attendait plus haut depuis un bon moment, ravi d’avoir mis la main sur un ravito improvisé d’une course amateur. Gâteaux et thé chaud à la main, il affichait une forme insolente et un sourire satisfait. Moi, il ne me restait plus qu’à serrer les dents. Un dernier virage, encore 750 m à 7,5 %, et enfin, le col s’est ouvert devant nous, majestueux, à 2764 m d’altitude.

Je pensais que la journée était terminée, qu’il ne restait plus qu’à savourer une longue descente. Mais il avait fallu rester lucide : une plongée vertigineuse vers Val-d’Isère, avec le lac du Chevril et le mont Pourri en toile de fond. Puis, la route s’était faite plus lourde, fréquentée et jalonnée de tunnels, avant d’atteindre Séez.

J8 : Séez – La Thuile (43,41 km | 1.473 m D+)

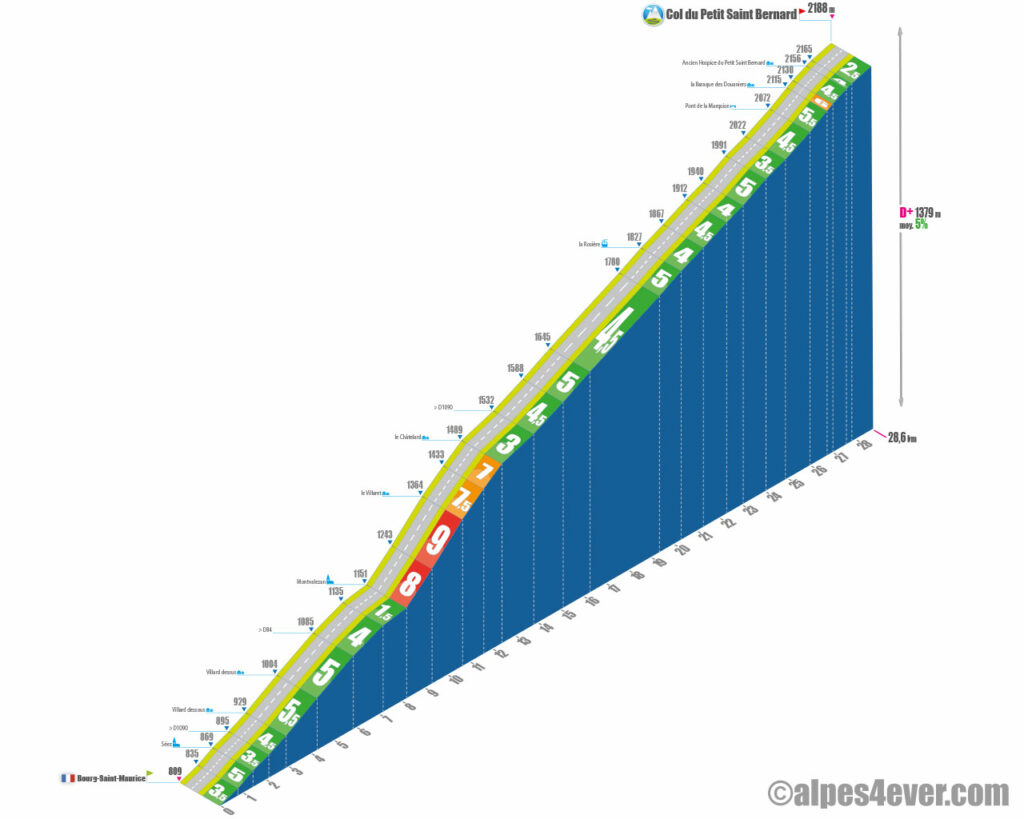

L’orage nous talonnait, nous avions choisi de repartir dès le lendemain, cap sur le col du Petit Saint-Bernard (2 188 m).

Ascension du col du petit Saint Bernard depuis Séez

Depuis Séez, l’ascension s’étire sur environ 25 km à 4,5 % de moyenne, une montée régulière qui nous mène en Italie, jusqu’au paisible village de La Thuile, en Val d’Aoste.

Profil de l’ascension du col du petit Saint-Bernard via D1090

Orage annoncé, orage arrivé : à 4 km de l’Hospice du Petit Saint-Bernard, une pluie battante nous avait rattrapés. C’est là que j’avais découvert, à mes dépens, que mes chaussures n’étaient pas du tout étanches… erreur de débutante. Heureusement, l’Hospice, fondé au VIe siècle et partagé entre la France et l’Italie, n’était plus qu’à quelques kilomètres. Il nous avait accueillis, abrités, nourris. L’Hospice portait bien son nom. Et le restaurant avait été excellent : gnocchis di polenta et autres plats typiques nous avaient réconfortés à merveille.

Perché à 2 188 mètres d’altitude, le col du Petit Saint-Bernard relie la vallée d’Aoste (Italie) à la Haute Tarentaise (France). Il est le seul passage carrossable reliant les vallées savoyardes et valdôtaines.

La descente vers La Thuile nous avait fait entrer dans un tout autre décor. Les paysages étaient devenus plus rocheux, plus sauvages, les couleurs tiraient vers le brun et le sombre. Les vallées, plus encaissées, abritaient dans leurs fonds des frênes, des bouleaux et des hêtres, tandis qu’en altitude dominaient les conifères.

J9 : La Thuile – Gignod (46,99 km | 722 m D+)

El mundo es un pañuelo y nosotros somos los mocos

Expression proverbiale espagnole

Ce qui distingue l’Italie – et plus encore les Alpes italiennes – c’est leur incroyable richesse linguistique. En Vallée d’Aoste, on parle l’italien, bien sûr, mais aussi le piémontais, le français et le valdôtain, plus souvent appelé « patois », une variété du franco-provençal qui varie d’un village à l’autre, parfois même d’un quartier à l’autre. Et pourtant, malgré ces différences, chacun se comprend sans difficulté.

Depuis La Thuile, nous avions décidé de nous offrir le col San Carlo. Court mais costaud : 6 km à 8,3 %… de quoi réveiller les cuisses. Depuis Morgex, c’est encore pire : 10,4 km à 10 % de moyenne, une vraie punition. Pas étonnant que le Giro l’ait choisi plusieurs fois : en 2006 avec Piepoli vainqueur, puis en 2019 quand Carapaz a mis tout le monde d’accord en filant vers la victoire et le maillot rose. Bref, un petit col, mais qui ne fait pas de cadeau !

Petite pause-café à Morgex… enfin, soyons honnêtes : petite pause cappuccino. Un vrai cappuccino, le bonheur absolu pour des expats en manque ! L’arrêt suivant avait été Aoste, histoire de laver nos quelques vêtements — nous voyagions vraiment très léger.

Au départ d’Aoste et une courte montée plus tard, nous étions arrivés à Gignod, qui ressemblait plus à un hameau qu’à un village. Le restaurant était fermé, alors ce furent des pizzas… mais pas avant d’avoir bavardé avec quelques habitants installés devant leur bar. Des passionnés de pétanque, incollables ! Ils nous avaient raconté leurs tournois, leurs voyages à Marseille pour la Mondiale, “La Marseillaise à Pétanque”. Cette année-là, disaient-ils, les Malgaches avaient créé la surprise en s’imposant, sous les yeux médusés des Gitans qui l’avaient très mal pris. Résultat : une finale qui avait failli se terminer en bagarre générale.

Qu’à Gignod, petit hameau perché de la Vallée d’Aoste, on ait déjà été au courant de cette histoire m’avait bien fait rire. D’autant plus que j’y avais été, moi, le jour de la victoire : je les avais croisés au Bain des Dames à Marseille, les Malgaches, dansant face à la mer et enflammant la plage avec leur joie contagieuse.

Une amie espagnole, face à de telles coïncidences, répétait souvent l’expression mundo pañuelo — littéralement “le monde est grand comme un mouchoir de poche”, autrement dit, le monde est petit. Et cette expression m’était revenue en tête, une fois de plus, accompagnée d’un grand sourire.

J10 : Gignod – Martigny (69,68 km | 1.613 m D+)

« Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali…

quel naso triste come una salita,

quegli occhi allegri da italiano in gita […]

e vai che io sto qui e aspetto Bartali

scalpitando sui miei sandali

da quella curva spunterà

quel naso triste da italiano allegro »

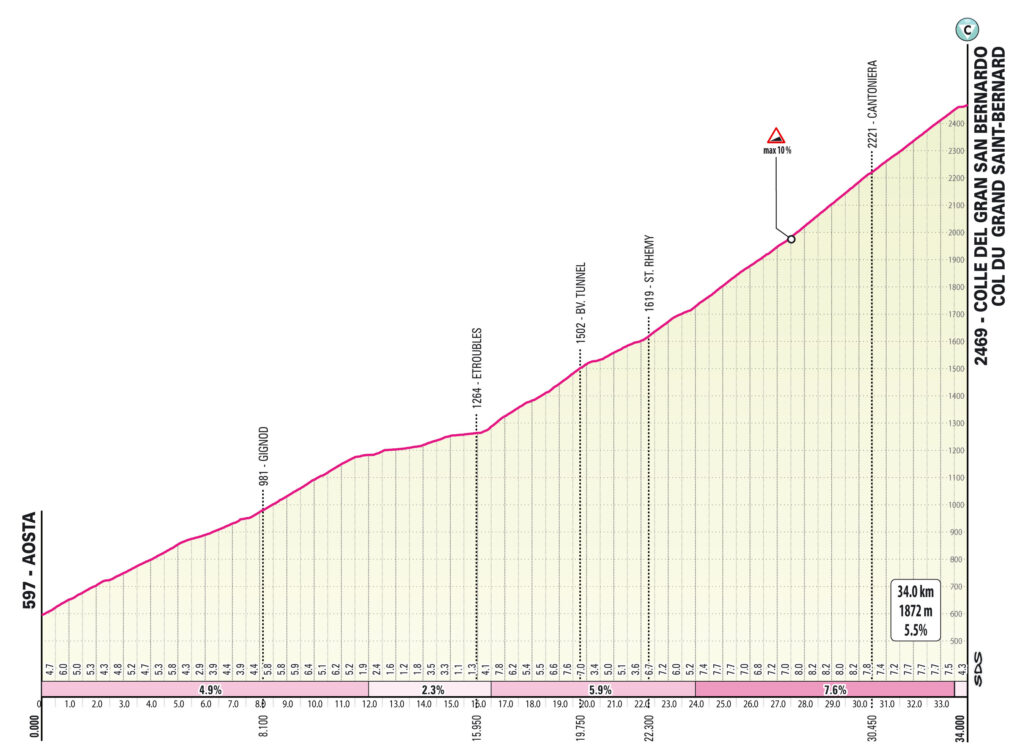

Une fois n’était pas coutume : dix jours après mon “grand commencement” aux portes du Mercantour, je me retrouvais encore, sur la route, à m’attaquer à un nouveau col frontalier — et pas des moindres — le Grand Saint-Bernard (2 473 m), trait d’union entre la Vallée d’Aoste et la Suisse.

Depuis Aoste, l’affaire est sérieuse : 38 km d’ascension pour 1 984 m de dénivelé positif. La pente est régulière, autour de 5,2 %, pas vraiment difficile… mais interminable. Un vrai exercice de patience. Heureusement, les paysages, eux, récompensent largement l’effort. Et de la patience, il en faut pour gravir un col alpin, un passo comme on dit en italien — un mot qui vient du latin passus (« pas, enjambée »), issu de pandere/passare (« passer, franchir »). Une jolie racine commune à beaucoup de langues romanes et germaniques qui lie le mouvement du pied à l’idée de passage.

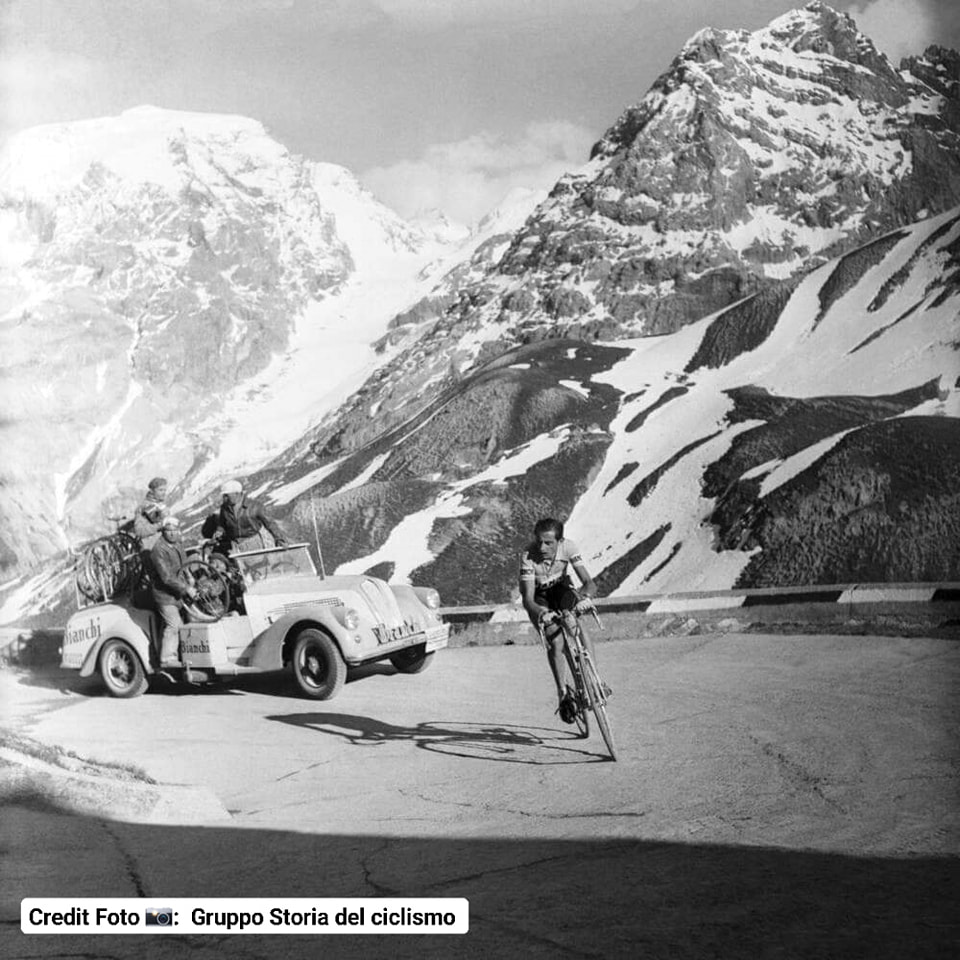

Le Giro d’Italie a franchi le Grand-Saint-Bernard à huit reprises. La première fois, en 1952, lors de l’avant-dernière étape entre Saint-Vincent et Verbania. Ce jour-là, Gino Bartali, 38 ans et déjà sur le déclin, livra une attaque héroïque contre son éternel rival Fausto Coppi… et franchit le col en tête. (6)

La route, très fréquentée dans la première partie, s’était un peu calmée après le tunnel. Mais la descente sur Martigny, elle, avait été un enfer. J’avais toujours entendu dire que les Italiens étaient des pilotes de rallye au volant ; ce jour-là, j’ai découvert que les Suisses savaient très bien les imiter. Les voitures fonçaient comme des automates, sans trop se soucier qu’on soit sur la route. À croire qu’on n’avait rien à y faire. Alors, je ne vais pas généraliser sur toute la Suisse, mais sur ce tronçon-là, censé être l’unique route partagée pour rejoindre Martigny, disons-le franchement : ce fut tout sauf un plaisir de pédaler.

Encore secoués par cette descente infernale, nous avions décidé de revoir nos plans. L’intermodalité vélo/train nous avait une fois de plus sauvés : cap sur Domodossola, à l’abri dans un train du soir. Sur le trajet, le rire nous avait pris en évoquant cette drôle de ville : en Italie, rares étaient ceux qui savaient vraiment où elle se trouvait… mais tout le monde la connaissait grâce à l’alphabet téléphonique. Lorsqu’il fallait épeler un mot au téléphone, c’était immanquable : “D di Domodossola !” Domodossola, une ville presque anonyme sur la carte, mais une véritable célébrité dans la bouche des Italiens.

J11 : Domodossola – Malesco – Domaso (77,25 km | 678 m D+)

Nous voilà donc à D comme Domodossola, petit-déjeuner royal – buffet à volonté à l’un de l’hôtel du centre-ville, de quoi affronter la journée. Sitôt rassasiés, nous grimpons dans le train de la Ferrovia Vigezzina-Centovalli, direction Malesco, histoire d’éviter un long tunnel, disons… pas vraiment pensé pour les cyclistes, ni pour les claustrophobes d’ailleurs.

Depuis Malesco, nous avions filé à vélo à travers les Centovalli, en empruntant la route SS337 qui serpentait entre falaises et villages accrochés aux pentes. Passage par Re, et hop ! nous voilà de retour en Suisse.

Mais une aventure sans imprévu n’était pas une vraie aventure. Et à Locarno, ce fut la catastrophe mécanique : mon dérailleur arrière avait rendu l’âme. Vélo KO, impossible de continuer. Heureusement, l’intermodalité suisse – ce fameux combo vélo + train – nous avait une fois de plus sauvés, direction Lugano.

Arrivés à Lugano, mission n°1 : trouver un mécano prêt à ressusciter mon vélo et sauver notre voyage. Réparation de fortune, doigts croisés pour que le dérailleur tienne bon jusqu’à l’arrivée.

La journée s’était terminée à Domaso, sur les rives du lac de Côme. Nous avions planté la tente dans un camping où la langue officielle était… l’allemand ! Nous avions changé de pays sans nous en rendre compte, une fois de plus, mais les montagnes, elles, parlaient toujours le même langage.

J12 : Domaso – Le Prese (107,45 km | 937 m D+)

Lever du jour, café à moitié avalé, et nous étions déjà en train de pédaler comme des dératés pour fuir les routes du lac de Côme. Magnifiques pour les cartes postales, certes, mais un peu moins quand les voitures frôlaient ton épaule. En quête de calme, nous l’avions enfin trouvé sur le Sentiero Valtellina, une voie verte qui longeait l’Adda, presque méditative.

La basse Valteline nous avait réjouis et réconfortés par ses paysages simples, riches de vignobles et de vergers, par la gentillesse de ses habitants, sa tranquillité et ses produits typiques.

Nous étions arrivés à Sondalo, blotti au cœur de montagnes intactes. Un lieu étonnant, chargé d’une histoire récente singulière. Dans les années 1930, la commune avait vu surgir un immense sanatorium destiné à soigner la tuberculose : neuf pavillons monumentaux érigés au milieu d’une vaste forêt. Cette véritable “ville-hôpital” avait marqué l’histoire du village, qui avait peu à peu construit son identité autour de la santé, du repos et de la nature. Aujourd’hui, Sondalo accueillait les visiteurs en quête de sérénité et de sentiers à explorer.

Sentiero Valtellina – ©Anastasia

La journée s’était étirée en longueur, mais était restée douce et roulante : pas l’ombre d’un col à l’horizon, seulement quelques petits murs pour pimenter l’arrivée au paisible hameau de Le Prese.

J13 : Le Prese – Bormio – Merano (94,57 km | 1.551 m D+)

« Un uomo solo è al comando, la sua maglia è biancoceleste, il suo nome è Fausto Coppi »

*Un homme seul est en tête, son maillot est blanc et bleu ciel, son nom est Fausto Coppi

Mario Ferretti, Giro d’Italia 1953

La véloroute entre Le Prese et Bormio était interrompue, comme nous l’avaient expliqué les habitants de Le Prese : on ne pouvait pas passer à cause d’un éboulement. Heureusement, des bus assuraient la liaison jusqu’à Bormio. Expérience folle : nos vélos, accrochés tant bien que mal à l’arrière du bus, tanguaient d’un côté à l’autre à chaque virage. Nous craignions à chaque instant d’en voir un s’échapper et disparaître sur la route… Mais heureusement, seulement 7 km nous séparaient de Bormio : un court trajet en bus, relevé d’une bonne dose d’angoisse.

Bormio est un véritable paradis pour les cyclistes, avec un choix impressionnant : en une seule journée, on peut s’attaquer à trois mythes du cyclisme, le Stelvio, le Gavia et le Mortirolo. Pour notre part, nous avons choisi de gravir « seulement » le Stelvio, le plus haut col routier d’Italie (2 758 m).

Ascension du col du Stelvio depuis Bormio

La montée du versant sud s’élance depuis Bormio (1 225 m) et déroule ses 21,5 km jalonnés de 40 virages en épingle, avec une pente moyenne de 7,4 %. La route grimpe régulièrement sur 15 km avant d’accorder un court répit à Pian di Grembo. Mais les trois derniers kilomètres ne laissent aucune pause : avec leurs 8 % de moyenne, ils mettent les jambes à rude épreuve. Au total, plus de 1 500 m de dénivelé, dont un passage redouté à 12 % entre les kilomètres 10 et 11. Une ascension mythique, conçue pour mettre à l’épreuve à la fois la patience… et les mollets.

Le Passo dello Stelvio, c’était mon Everest. J’étais partie comme une folle, les dix premiers kilomètres avalés à toute vitesse – l’euphorie de l’attente sans doute. Mais très vite, je m’étais rappelé que la patience était la vertu des grimpeuses… et que mes mollets n’avaient pas signé pour un sprint. À mi-parcours, j’avais craqué, pied à terre, souffle court. Petite pause, grand soulagement… puis j’étais repartie, en prenant enfin le temps d’admirer les lacets spectaculaires, les cascades du Braulio et ces parois rocheuses qui semblaient se moquer de mes efforts.

À force de persévérance, j’avais atteint la Cima Coppi, ce sommet mythique où Fausto Coppi avait signé en 1953 l’un des plus beaux exploits de sa carrière, en s’y imposant seul lors du Giro. Là-haut, l’ambiance était déjà tyrolienne : bratwurst, bière et motards germanophones se mêlaient aux cyclistes épuisés.

Fausto Coppi – ascension du col du Stelvio lors du Giro d’Italie de 1953

Et le panorama ? Une carte postale XXL : l’Ortles (3 905 m), le Grand Zébrù (3 851 m), le Cevedale (3 769 m), entourés de crêtes et de glaciers étincelants. Un décor grandiose… qui faisait presque oublier la douleur dans mes jambes.

La descente vers Prato allo Stelvio avait été un vrai plaisir, suivie d’une belle cycloroute qui nous avait menés jusqu’à Merano. Partout, des vergers de pommiers, et peu à peu l’ambiance était devenue plus autrichienne qu’italienne. Nous nous trouvions au cœur du Südtirol, une région au passé mouvementé : longtemps autrichienne, rattachée à l’Italie en 1919, marquée dans les années 1960 par les tensions du BAS (all. Befreiungsausschuss Südtirol – Comité pour la libération du Tyrol du Sud), puis dotée d’une large autonomie en 1972. Celle-ci avait été renforcée en 1989 avec la parité officielle des langue italienne et allemande, puis en 2001 par un statut spécial qui avait reconnu le nom de Südtirol et donné aux provinces la liberté d’organiser leur propre gouvernement. À ce jour, seules la justice, la diplomatie et la défense restaient entre les mains de l’État italien. (7)

À Merano, un bon dîner typique — canederli, œufs au speck et viande mijotée (gulasch) — nous avait réconfortés. C’est connu, le vélo donne une faim pantagruélique.

J14 : Merano – Bolzano | Bressanone – Brunico (69,37 km | 600 m D+)

Nous avions longé la voie verte jusqu’à Bolzano. Le temps étant incertain, nous avions préféré ce parcours plutôt que de reprendre la route. Mais à l’arrivée dans la ville, une pluie battante nous avait forcés à monter dans le train jusqu’à Bressanone. La météo s’étant ensuite un peu améliorée, nous avions repris la véloroute du Val Pusteria, sous quelques gouttes éparses.

Longue d’environ 90 km, cette vallée s’étire d’est en ouest, entre Bressanone et Lienz, en Autriche. Elle marque la limite septentrionale du massif des Dolomites. Sa piste cyclable, quasiment entièrement goudronnée et sans dénivelé notable, se prête aussi bien aux voyageurs à vélo qu’aux adeptes du vélo de route.

Nous avions ainsi rejoint sans difficulté San Lorenzo di Sebato, un petit hameau aux portes de Brunico, étape du jour, dans une atmosphère résolument sud-tyrolienne.

J15 : Brunico – San Vito di Cadore (74,62 km | 919 m D+)

Bandiere sulle montagne non ne porto:

sulle cime io non lascio mai niente,

se non, per brevissimo tempo,

le mie orme che il vento ben presto cancella.

(*Je n’emporte point de drapeaux sur les montagnes.

Aux cimes, je ne dépose rien, sinon l’éphémère empreinte de mes pas,

que le vent s’empresse d’effacer)Reinhold Messner

Nous étions partis de bon matin sur la voie verte de la Haute Val Pusteria, impatients de rejoindre enfin les Dolomites et les majestueuses Tre Cime di Lavaredo. Après avoir traversé la petite ville et longé le lac de Dobbiaco, nous avions quitté l’asphalte pour une piste gravel qui nous avait menés en direction de Cortina d’Ampezzo. Heureusement, avec nos pneus Continental Grand Prix 5000 en séction 30 et 32, la portion non goudronnée n’avait posé aucun problème.

Puis, soudain, le paysage s’était ouvert et les Trois Cimes de Lavaredo étaient apparues. Leur silhouette élancée avec une majesté saisissante. On comprenait immédiatement pourquoi ces montagnes fascinaient tant : les Dolomites possédaient un charme unique, presque magnétique. Autrefois appelées les Monti Pallidi – litteralement les « montagnes pâles » –, elles se distinguaient déjà par la clarté de leurs roches, contrastant avec les teintes plus sombres des Alpes voisines. Ici, les sommets dépassaient allègrement les 3 000 mètres, dressant leurs murailles verticales et leurs falaises abruptes au-dessus de vallées profondes et étroites.

Classées au patrimoine mondial de l’UNESCO, elles comptent parmi les plus majestueux paysages de montagne au monde. Mais cette beauté a aussi son revers : une surfrequentation en constante expansion. Des visiteurs venus des quatre coins du globe affluent en été vers les points de vue les plus emblématiques, souvent pris d’assaut pour une simple photo “instagrammable”.

Après les Tre Cime, la voie verte s’était muée en un tracé cahoteux, pensé pour le gravel ou le VTT plutôt que pour notre progression. Nous avions alors dû regagner la route partagée : la SS51. La portion menant jusqu’à Cortina avait laissé un goût amer. En ce début d’août 2025, le lieu ressemblait davantage à une Riviera romagnole surchauffée qu’à un paisible village de montagne. Un flot continu de voitures, dont beaucoup filaient à vive allure, contrastait avec le décor majestueux alentour. À l’arrivée, des hordes de touristes s’agglutinaient dans les rues de Cortina, accentuant encore ce décalage.

Pour nous, voyageurs à vélo, le constat était d’autant plus frappant : sur deux roues, on se sentait terriblement vulnérables au milieu du trafic. Trop souvent, les automobilistes nous considèrent comme de simples obstacles sur une route qu’ils estiment leur appartenir. De cette méprise naît ce que nous, cyclistes, subissons presque chaque jour : la violence routière. La question prend une dimension encore plus sérieuse lorsqu’on observe les chiffres à l’échelle mondiale. Comme le rappelle le site des Nations Unies, près de 46 % des victimes de la route dans le monde sont des piétons, des cyclistes ou des conducteurs et passagers de deux-roues motorisés : autant d’usagers dits « vulnérables »(8).

Nous avions donc décidé de ne pas nous attarder et de filer droit vers San Vito di Cadore, notre étape du jour, en accélérant le rythme. Quitte à retrouver le calme plus loin, là où la montagne reprenait ses droits.

J16 : San Vito di Cadore – Pesariis (64,65 km | 1.200 m D+)

Nous étions arrivés en Vénétie, une autre région italienne qui partage aussi un bout des Dolomites avec le Haut-Adige. Ici, la voie verte La Lunga Via delle Dolomiti devenait asphaltée : un vrai tapis rouge pour nos jambes fatiguées. Elle suivait l’ancienne voie ferrée construite pendant la Première Guerre mondiale et désaffectée en 1964.

Du coup, nous pédalions dans un décor insolite : de ponts à traverser, des galeries sombres où nos rires résonnaient, et d’anciennes gares transformées en bars ou en petits musées. À San Vito di Cadore, l’ancienne gare nous avait offert un bonus inattendu : une vue splendide sur le Monte Antelao (3 263 m) en savourant un cappuccino bien mousseux. Le tout sous l’œil placide de vaches alpines, qui mâchonnaient tranquillement de l’herbe locale.

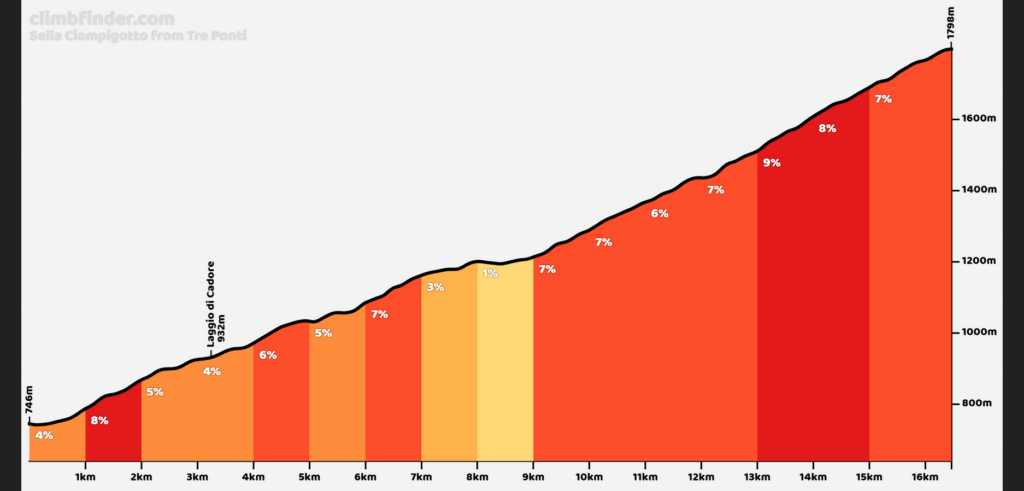

Le col inattendu : l’ascension de la Sella Ciampigotto depuis Laggio di Cadore

Mais la journée de vélo n’était pas encore arrivée à sa fin, il fallait encore grimper le col Sella Ciampigotto (1 790 m) : raide et exigeant, comme je l’aurais découvert seulement après.

La montée à la Sella Ciampigotto depuis Laggio di Cadore, longue d’environ 15 kilomètres, pour un dénivelé positif de 1050 mètres, comporte quelques passages assez rudes, mais elle offre en contrepartie la traversée d’un paysage boisé et solitaire. Ce qui la rende particulièrement plaisante, c’est la quasi-absence de voitures. En grimpant, on affronte une série d’épingles — une douzaine environ — annoncées par un panneau affichant un beau 15 %. Les premiers virages serrés s’accrochent à la roche avant de s’enfoncer dans une superbe portion boisée.

J’affrontais la Sella avec douceur et sérénité, bien que complètement épuisée. Mais à deux ou trois kilomètres du sommet, un nouvel incident mécanique survint : la transmission de mon vélo se mit à faire des caprices, les vitesses légères refusant de passer, et je dus gravir les derniers kilomètres à pied. Pourtant, je restai sereine : ce décor apaisant m’inspirait une profonde tranquillité, et la marche se transforma en un véritable moment de méditation.

Arrivée au sommet, j’aperçus Paolo qui m’attendait depuis un moment déjà. Fier de son exploit — il avait gravi la Sella d’une belle allure — il rayonnait, mais son sourire s’élargit encore plus lorsqu’il me proposa d’aller jusqu’à la malga voisine, à moins d’un kilomètre.

Les malghe, dans les montagnes de Vénétie, sont bien plus que de simples fermes : ce sont des lieux d’alpage où, l’été venu, on mène les troupeaux paître sur les vastes pâturages. Autour, on trouve des prairies, parfois des forêts, et toujours ces bâtiments rustiques où les bergers logent, abritent le bétail et transforment le lait en fromages, beurre ou ricotta fraîche. Entrer dans une malga, c’est plonger dans une tradition séculaire, encore bien vivante. On y respire l’odeur du foin, on y goûte les saveurs locales, et l’on comprend que ces lieux font partie de l’âme des Alpes italiennes.

La descente vers Pesariis se fit sur une route oubliée des foules touristiques, étroite, cabossée, mais pleine de charme. Elle nous conduisit jusqu’au Frioul-Vénétie Julienne, une région du nord-est encore totalement inconnue pour moi. Peu à peu, nous pénétrions dans les Alpes Carniques, une chaîne moins élevée que ses voisines, coincée entre les Dolomites à l’ouest et les Alpes Juliennes à l’est. Ici, les montagnes semblaient plus discrètes, moins grandioses peut-être, mais riches d’une identité forte, façonnée par l’histoire et la rudesse des saisons.

En fin de journée, nous atteignîmes la Val Pesarina, surnommée la “vallée du temps”. Un nom qui ne pouvait mieux convenir : dans le village de Pesariis, chaque ruelle recèle une horloge, installée là comme un repère silencieux. Les façades racontent l’histoire d’un savoir-faire ancien, ici, le temps ne s’affiche pas seulement : il habite les pierres, rythme la vie du bourg et invite le voyageur à ralentir.

J17 : Prato Carnico – Udine (46,13 km | 158 m D+)

Et si, à l’image du “mal de terre” des marins,

il existait un “mal de montagne” — ce vertige discret qui nous saisirait,

une fois redescendus, comme si l’âme tardait à quitter les hauteurs ?

Ce jour-là, nous avions décidé que ce serait la dernière étape de notre traversée des Alpes françaises et italiennes. Nous ne rejoindrions pas Trieste : la mauvaise météo, la fatigue musculaire et les soucis mécaniques nous contraignaient à terminer notre voyage à Udine, terminus ultime de cette aventure. Une descente lente et régulière après dix-sept jours d’immersion dans la moyenne et la haute montagne.

Depuis Pesariis, nous étions descendus jusqu’à Ovaro, connu pour être le point de départ de l’un des cols italiens les plus réputés pour ses pourcentages redoutables : le Zoncolan.

Un sentiment contrasté m’habitait déjà : une nostalgie profonde pour ces montagnes que je quittais. Je me demandais s’il existait un « mal de montagne », à l’image du « mal de terre » que ressentent les marins en retrouvant la terre ferme après une longue navigation.

Je repensais à Rumiz et à sa métaphore des montagnes qui naviguent, ces montagnes surgies de la mer et avançant comme une immense armada.

Je n’avais pas rejoint la mer, mais je sentais sa présence partout. Moi qui étais née au bord de la Méditerranée, avec les Apennins en arrière-plan, comme tant de mes compatriotes italiens.

Nous parcourions alors les derniers kilomètres sur la Ciclovia della Carnia, entre Tolmezzo et Gemona. L’émotion montait, la fatigue devenait douce. L’arrivée à Udine marquait la fin — mais nous étions contents, car il ne s’agissait pas d’un adieu, plutôt d’un au revoir.

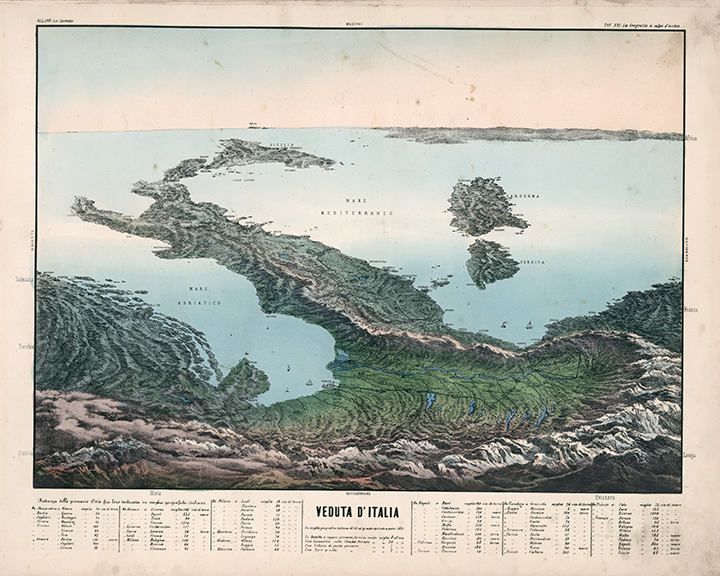

Carte de Veduta d’Italia, 1853. Reproduction d’une carte murale ancienne – EtsyFR

Ce que cette traversée m’a appris :

1. Sous-estimer le dénivelé est une erreur fatale

60 km avec 2.000 m D+ ? Ce n’est pas “une petite journée”. Chaque mètre positif se négocie. Il faut adapter le planning en fonction du relief, pas de la distance.

2. La météo est votre maître absolu

Le bon équipement étanche (sacoches, veste, pantalon de pluie) est non négociable. Les pieds au sec sont un luxe précieux : pensez à vous équiper d’une veste étanche, chaussures étanches ou de sur-chaussures.

3. Allégez-vous. Toujours.

Chaque objet inutile devient un poids mort en montée. La simplicité est une alliée précieuse.

4. Planifier avec souplesse

Train, bus, pauses imprévues : les Alpes ne se plient pas à votre planning. Il faut accepter l’improvisation.

5. Préparation mécanique obligatoire

Avant de partir : vérifiez tout. Emportez les essentiels (patins, chaîne, multi-tool). Une panne au mauvais moment peut ruiner une journée.

6. L’effort est un jeu d’équilibre

Hydratez-vous, mangez par petites portions, fractionnez les montées. Le mental et la gestion de l’effort priment sur les watts.

7. Partage et amitié

Voyager à vélo entre amis, c’est transformer chaque kilomètre en un souvenir précieux. Le partage de l’effort, des rires et des petites victoires rendent l’expérience inoubliable.

À vous de jouer : Osez votre traversée des Alpes !

Cette aventure de 17 jours m’a enseigné l’humilité, la persévérance et l’art de savourer chaque instant. À vous désormais de tracer votre propre voie. Chaque voyage est un voyage intérieur si l’on reste à l’écoute du paysage et de ce qui nous entoure avec respect et humilité.

Certes, il n’est pas nécessaire d’être un athlète de haut niveau pour envisager une traversée des Alpes ou des Pyrénées, puis la concrétiser. En revanche, un entraînement solide et une préparation rigoureuse demeurent indispensables, tout comme un matériel adapté au type d’expédition, afin de garantir confort et sécurité. S’y ajoute une dimension essentielle : le respect profond de la nature et de la montagne.

On oublie souvent qu’il y a moins d’un siècle, en Occident, le confort dont nous jouissons aujourd’hui n’existait pas, ou n’était réservé qu’à une élite. Les gens se déplaçaient alors avec les moyens du bord : à pied, à dos d’âne… et déjà à vélo. Lorsque je m’élance dans l’ascension d’un long col, j’aime me rappeler la chance que j’ai : celle de pouvoir encore choisir mon allure, librement, là où autrefois chaque pas ou chaque coup de pédale relevait avant tout de la nécessité.

BONNE ROUTE À TOUTES À TOUS !

Préparer un voyage à vélo : nos articles conseils et guides pratiques

- 10 erreurs à ne pas commettre pour un premiere voyage à vélo

- Nos conseils bikepacking pour réussir son voyage nature à vélo

- Le guide de réparation en voyage à vélo, cyclotourisme ou bikepacking

- EuroVelo, des itinéraires cyclables pour les voyages à vélo en Europe

- Quel pneu choisir pour un voyage à vélo ?

Bibliographie & Sitographie

- Michel Deshaies, „W. Bätzing, H. Rougier, Les Alpes, un foyer de civilisation au cœur de l’Europe“, Revue Géographique de l’Est [Online], vol. 46 / 3-4 | 2006, Online erschienen am: 17 Dezember 2009, abgerufen am 17 August 2025. URL: http://journals.openedition.org/rge/1523; DOI: https://doi.org/10.4000/rge.1523

- Paolo Rumiz, La Légende des montagnes qui naviguent, récit, Arthaud, 2017 (ISBN 978-2-0814-0829-6) ; réédition, Paris, Gallimard, coll. « Folio » no 6788, 2021 (ISBN 978-2-07289-255-4)

- Alessio Consoli, Enciclopedia dei ragazzi (2005), Appennini, https://www.treccani.it/enciclopedia/appennini_(Enciclopedia-dei-ragazzi)/ (consulté le 10 aôut 2025)

- Eugenio Carminati, Carlo Doglioni, Alps vs. Apennines: The paradigm of a tectonically asymmetric Earth, Earth-Science Reviews, Volume 112, Issues 1–2, 2012, Pages 67-96, ISSN 0012-8252, https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2012.02.004. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012825212000153)

- https://www.verdontourisme.com/preparer-mon-sejour/decouvrir-le-verdon/les-incontournables/gorges-de-daluis/

- https://www.giroditalia.it/fr/col-du-grand-saint-bernard/

- https://www.treccani.it/enciclopedia/alto-adige_(Enciclopedia-Italiana)/

- https://www.un.org/fr/roadsafety/background.shtml

Bravo vraiment Anastasia, c’est incroyable d’avoir fait un tel périple et de si bien savoir le raconter . On se croirait à l’intérieur d’une carte . Tu donnes aussi très envie de lire Rumiz ce sera mon prochain livre de chevet . Tu dis que ce voyage apprend l’humilité, la persévérance et l’art de savourer chaque instant mais voilà des qualités que tu as déjà en toi si intensément . Avec pleines d’autres . Anastasia❤️Paolo vous êtes des personnes d’exception .

Un récit passionant qui donne envie de tenter l’aventure, on s’y croirait.

Félicitations pour cette traversée et merci de l’avoir partagée :)

Merci Anastasia pour m’avoir fait partager ta passion de l’intérieur. Jamais je n’aurais imaginé plus de 50 ans après mes premières courses cyclistes dans le bocage Normand pouvoir revivre ce rêve de gosse de gravir un jour un des mythiques col des Alpes avec le vélo de mes 15 ans. Ces quelques jours passés entre potes resteront gravés à jamais ❤️